Aucun arabe ni amazigh (ou berbère) n’a été auditionné, pas plus qu’un chercheur spécialiste de ces langues. Alors que la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, rattachée au ministère de la Culture et de la Communication établit qu’1,5 à 2 millions de personnes, en France, parlent l’une des langues amazighes et qu’elles forment de fait la deuxième langue la plus parlée en France après le français lui même, le Comité consultatif installé par la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, le 6 mars 2013, n’a entendu personne sur la question des langues amazighes. Il a rendu publique son rapport intitulé «Redéfinir une politique publique en faveur des langues régionales et de la pluralité linguistique interne », le 15 juillet.

Le Comité estime même dans sont rapport que «parmi les langues non-territoriales parlées en France, le nombre de locuteurs de l’arabe dialectal était évalué à 1 170 000, dont 940 000 locuteurs réguliers. [...] L’une des principales incertitudes porte sur la pratique de l’arabe dialectal, que d’autres études ont chiffré à des niveaux beaucoup plus élevés, dans une large fourchette, allant de 2 à 4 millions de locuteurs, habituels ou occasionnels.»

270 000 arabophones ?

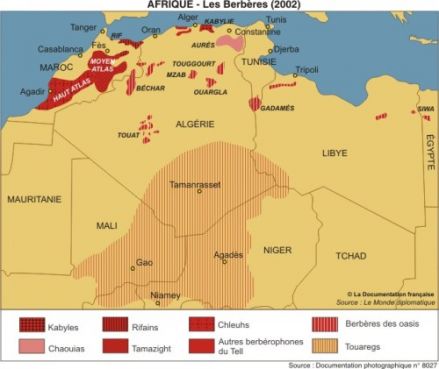

Pourtant, dans le même rapport, en annexe, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, dans un vaste tableau comparatif, estime à seulement 50 000 le nombre de locuteurs de l’arabe dialectal, qu’il soit marocain, algérien ou tunisien, et à 220 000 le nombre de locuteurs occasionnels supplémentaires. Selon ce même tableau établi sur la base de l’enquête Famille associée au recensement de 1999, réalisée par l’INSEE et conçue avec le concours de l’INED, 1,5 à 2 millions de personnes parlent une langue amazighe. 1 million d’Algériens parlent kabyle et 300 000 le chaoui. Du côté marocains 500 000 parlent chleuh et on dénombre 300 000 rifains.

«Même si leur existence et leur identité propre ne sont pas encore toujours clairement perçues par l'opinion et les observateurs français, les berbérophones constituent l'une des plus importantes communautés d'origine étrangère en France. Confondus dans l'ensemble de l'immigration maghrébine, les berbérophones font partie, dans la catégorisation courante, de la population dite ‘arabe’ ou maghrébine», reconnaissait déjà Salem Chaker, l’un des premiers spécialistes des langues amazighes en France, en 1997 dans un texte paru dans «Enseignement des langues d’origine et immigration nord-africaine en Europe : langue maternelle ou langue d’Etat ?», publié par l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco).

La confusion persiste

16 ans plus tard, la confusion persiste au plus haut sommet de l’Etat. «Les langues des citoyens issus de l’immigration constituent aussi une richesse qu’il conviendrait d’exploiter davantage dans nos entreprises et nos services. Il y a là un gisement insoupçonné pour notre économie. [...] Et je pense aussi à l’arabe, qui dans ses formes dialectales, est parlé par plusieurs millions de citoyens en France, alors qu’il n’est enseigné dans notre système éducatif qu’à quelques milliers d’élèves», a déclaré la ministre Aurélie Filippetti, lors du discours d’installation du Comité, le 6 mars.

Ces millions de Français, dont parlent Aurélie Filippetti, sont en fait nés dans des familles qui ont quitté les régions du Maghreb à dominance berbère (ou amazighe, ainsi qu’ils préfèrent s’appeler aujourd’hui au Maroc). «[...] l'immigration maghrébine vers la France (et l'Europe) a d'abord été berbérophone, aussi bien à partir de l'Algérie que du Maroc : les foyers d'émigration les plus anciens sont la Kabylie (dès le début du siècle) et le Souss (après 1945). Ces régions ont été rejointes par d'autres zones berbérophones à date plus récente : les Aurès pour l'Algérie, le Rif et la province Orientale pour le Maroc», indique Salem Chaker, dans son texte. «L’émigration a puisé essentiellement dans les régions amazighophones, économiquement défavorisées où les populations étaient réputées plus sérieuses. Le Souss et le Rif, régions à forte dominance amazighe ont été particulièrement concernées par l’émigration», précise Moha Moukhliss, journaliste et intervenant à l’Institut Royal de la Culture Amazighe (Ircam)

chargement...

chargement...